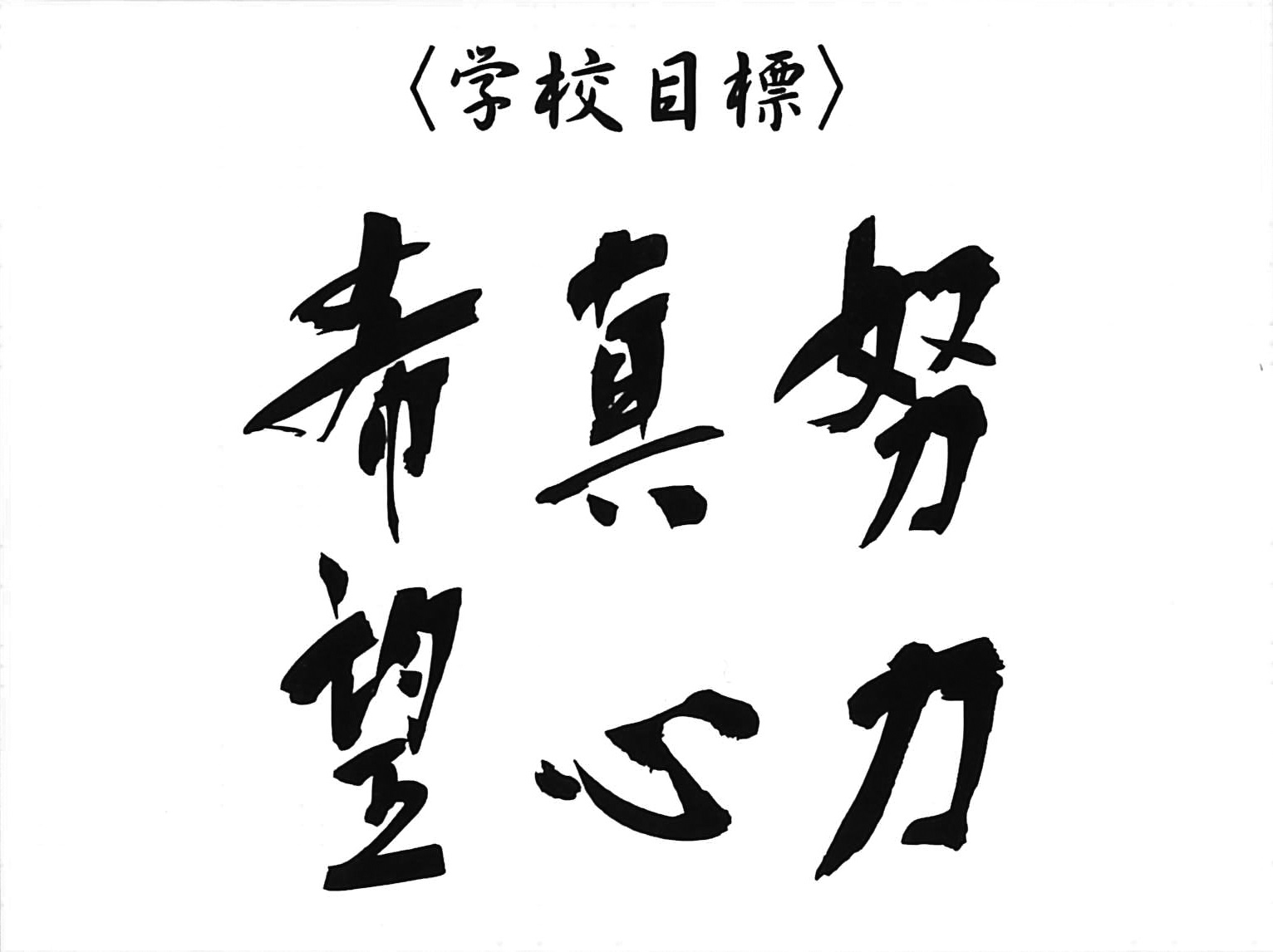

初代校長 内田速人先生により、「希望」 「真心」 「努力」の3つの言葉が決めだされ、それらを象徴する色を「緑」「赤」「藍」の3条の線で表し建学の精神としました。以来この3語は不変の学校目標として、多くの卒業生に受け継がれ現在に至っています。

この鐘は、統合後第一期卒業生らの寄付によりつくられたもので、「希望の鐘」と呼ばれています。生徒たちは、入学式を終えた後と卒業式を終えた後に一度ずつ鳴らします。これから始まる中学校生活に、また、卒業後に広がる新たな世界に期待を膨らませながら、希望の鐘の音が中庭いっぱいに広がります。

信州新町中学校の校章は、昭和34年5月、五中学校統合の際に全校生徒及び職員よりそのデザインを募集し、美術科職員により審査の上決定し、5月23日より採用となりました。本校の校歌に「西にアルプスはるかに仰ぎ、水清らかに影しずか 見よ一帯の父祖の郷土・・・ 山河とわにうるわしところ 真理と平和もとめつつ・・・」とあるように、五角形は、統合した5つの中学校を表し、上部と下部には、信州新町の豊かな自然(上部はアルプスの遠望、下部は青く美しい水をたたえた琅鶴湖)を配しています。また、中央の「中」の太字は信州新町中生のたくましさを表し、周囲を「しん」の文字で囲んでいます。信州新町中学校の玄関上部に燦然と輝く本校のシンボルです。

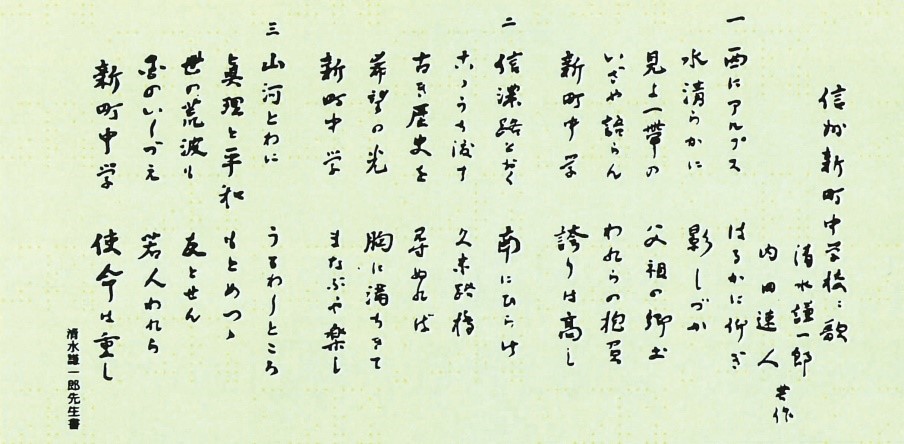

校歌は、郷土の先輩である清水謙一郎先生と初代校長内田速人先生が共同で作詞をし、赤城淳先生が曲をつけて昭和37年に完成、披露されました。明るく詩情豊かな校歌で、郷土愛を象徴する歌として卒業生の胸にも深く刻まれています。

信州新町は昭和30年3月に新町・日原村・信級村の3町村が合併して成立し、その後昭和31年に牧郷村の一部、34年には八坂村の左右部落が編入した。これらの合併に伴い、本校は昭和34年に新町北中、新町南中、日原中、信級中、牧郷中の5中学校が統合され発足した。そして平成22年1月、長野市と合併となり「長野市立信州新町中学校」となる。湿田を埋め立てて造られた本校は、発足当時850人、ピーク時の昭和37年には1067人の生徒が学ぶ大規模校であった。

昭和36年には、町民の熱意と町内外からの寄付金により体育館兼講堂が完成し、その名を「愛郷講堂(写真1)」と名付けた。その際、天井に町民の熱い思いを込め、学校目標の3条の線を引いた。現在は、平成26年度に行われた耐震化校時に伴い天井は外されたが、正面と後方の壁にその名残を残している。(写真2)

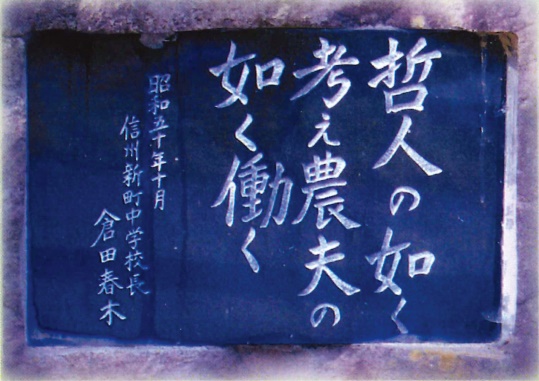

その後、町の過疎化や町民の高齢化とともに生徒数が減少の一途をたどっているものの(グラフ)、純朴で学習意欲の盛んな生徒の姿には、本校第4代校長倉田春木先生の愛した言葉「哲人の如く考え、農夫の如く働く」(写真3)が生きている。

写真1 現在の愛郷講堂

写真2 昭和36年頃の様子

写真3 倉田春木先生の碑