野田 喜左衛門(のだ きざえもん)

野田喜左衛門は、1631年(寛永8年)に、今の兵庫県姫路市に生まれました。名前を正満と言います。なので、野田喜左衛門正満と言うこともあります。

飯山藩主 松平忠倶(まつだいら ただとも)が、大阪城の警備に出かけたとき、野田喜左衛門を知ります。喜左衛門は大変優秀で、測量術等も身につけていました。そこで、松平忠倶は、1661年に喜左衛門をスカウトし、飯山藩に迎え入れました。当時、喜左衛門は28歳でした。

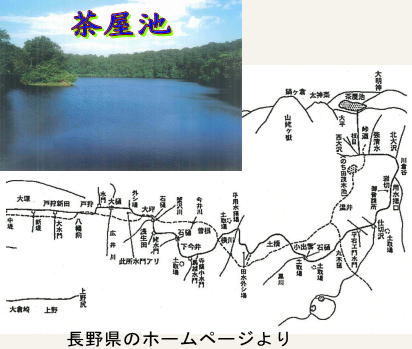

1664年、野田喜左衛門は川除普請奉行(川の整備をする役割)を命ぜられました。喜左衛門は、領内を廻っている時、茶屋池から水を引いているところだけは、とても豊かな水田地帯になっていることを知りました。新しい水田をつくるためには、用水が必要であると考えた喜左衛門は、お殿様に飯山藩内に用水をつくる許可をもらいました。ここから、野田喜左衛門による用水作りが始まります。

そして、約30年にわたり、生涯を飯山藩全体に用水を作り、新田を広げることに努めました。

豊野町につくった用水

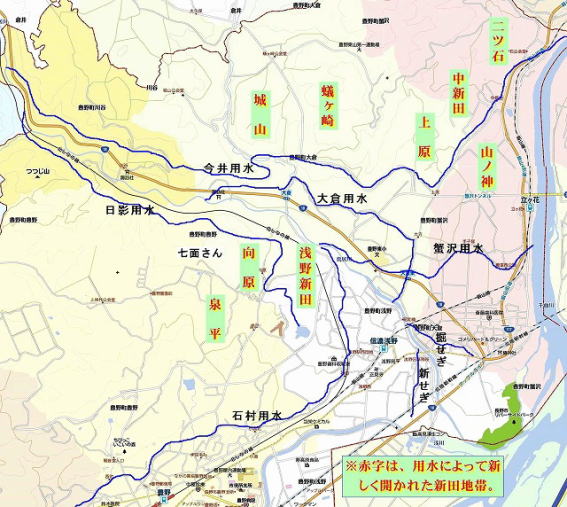

野田喜左衛門は、豊野町にも5つの用水をつくっています。「今井用水」「日影用水」「蟹沢用水」「堀堰」「新堰」の5本です。昔からあった「大倉用水」と「石村用水」の改修も行いました。

豊野町には、鳥居川と浅川の2本の川が流れていますが、土地は、川よりも高いところにあるので、用水を引かなければ水田は作れません。喜左衛門が用水をつくったおかげで、豊野町には、9つの新しい新田地帯ができました。

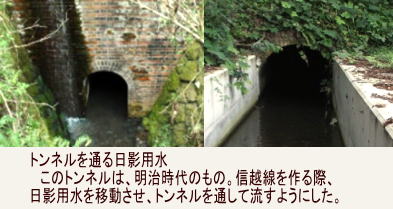

「日影用水」は、1664年に工事が始まりました。全長5.4kmで、泥の木(川谷地区)地籍では、泥抜け(地滑り)がひどく、とても苦労しました。昔は今のような重機がなかったので、泥抜けで用水が埋まってしまうと、人の力だけで土を掘り、泥を運び、苦労を重ねて用水をつくりました。

泥抜けがひどかったので、野田喜左衛門の妻を人柱として埋めたという民話、また、泥抜けを鎮めるために、人柱の代わりに喜左衛門の妻の絵を埋めたという民話が残っています。それほど、工事が大変だったと思われます。

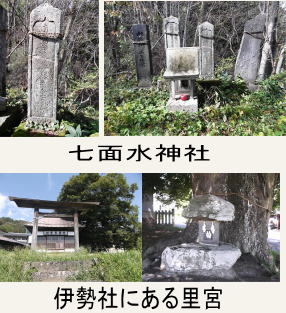

七面水神社

ところが、用水完成後も、幾度となく地滑りが起こり、そのたびに改修作業を行いました。1693年、野田喜左衛門は、地滑りが起こりやすかった泥の木地籍の中で、一度も地滑りに合わなかった小高い山の上を選んで、「七面大明神」の石碑を建て、用水の安全を祈りました。これが、「七面水神社」の始まりです。当時、野田喜左衛門が建てた石碑は1つでしたが、これまでに関係する石碑が追加され、今のような形になりました。

ところが、用水完成後も、幾度となく地滑りが起こり、そのたびに改修作業を行いました。1693年、野田喜左衛門は、地滑りが起こりやすかった泥の木地籍の中で、一度も地滑りに合わなかった小高い山の上を選んで、「七面大明神」の石碑を建て、用水の安全を祈りました。これが、「七面水神社」の始まりです。当時、野田喜左衛門が建てた石碑は1つでしたが、これまでに関係する石碑が追加され、今のような形になりました。

「七面大明神」は、現在も用水を利用する人々に守られています。人々は、親しみを込めて「七面さん」と呼んでいます。毎年5月1日頃、野田喜左衛門がつくった用水の安全と豊作を祈願して、「七面さん」のところでお祭りが行われています。

「七面さん」は、結構山の中にあります。そこで、1854年に、泉平地区にある伊勢社境内にある大ケヤキの下に、「七面大明神」の里宮を作りました。祠が1つあります。昔は、お祭りの日に雨が降ったりすると、この里宮でお祭りをやっていたようです。

今も伝えられる野田喜左衛門の功績

野田喜左衛門は、65歳の時、病気のため亡くなりました。それまで30年間にわたり、全部で12本の用水をつくりました。用水によって新田がつくられ、飯山藩も豊かになりました。そして、人々も米を作る量が増えて生活も楽になりました。人々は、野田喜左衛門のことを「用水の神様」と呼びました。つくった用水を全部合わせると、120km以上にもなります。

喜左衛門の墓は、飯山市の本光寺にあります。飯山市では、毎年5月1日頃、野田喜左衛門への感謝の気持ちを込めて「野田祭」が行われています。また、三水村の赤潮というところにも、分骨してお墓を作りました。野田喜左衛門は、三水村に、「芋川用水」「倉井用水」「普光寺用水」の三本の用水をつくりました。村の中に三本の水が流れるようになったので、三水村という名前にしたのだそうです。喜左衛門の功績は、村の名前としても残っています。

豊野町の用水と用水によって開かれた新田地図