| 昌禅寺の白マムシ | 首なし地ぞう | せんから地ぞうさん | 傾城(けいせい)清水 |

昌禅寺の白マムシ

皆さんは、白いマムシを見たことがありますか。

昔から、昌禅寺には白いマムシが住んでいたと言われています。お寺の周りには池がたくさんあって、子どもなら隠れてしまうほどの草やつるでおおわれていました。そこで和尚さんは、お寺の関係者と話し合って、

「この南の池をつぶして、今年のお盆までにお堂を建てて、昌禅寺を広げて立派できれいな寺にしよう。」

ということになりました。

村のみんなが帰って、和尚さんは床につきました。すると不思議なことに、枕元に虹のような七色の光が差してきました。びっくりして立ち上がり、その光を見ていました。するとその光の中に、若い男の人が出て、きちんと座って、しかもていねいにおじぎをして言いました。

「和尚様、私はこの寺の南の池に住む白いマムシです。今夜は、お願いがあってやってきました。」

和尚さんはすっかり驚いてしまいましたが、勇気を出して聞いてみました。

「どんな願いかな。遠慮せず言ってみなさい。」

若い男は安心したような表情になり、顔を上げて言いました。

「それでは申し上げます。和尚様は近々、池をつぶしてお堂を建てるようですね。私の女房はお腹に赤ちゃんがいて、しばらくの間、体を動かすことができません。秋になって、無事にお産を済ませるまで、お堂を建てるのを待っていただけないでしょうか。もし、私の願いを聞いていただけましたら、和尚様に不思議な力をさし上げます。それは、誰かがマムシにかまれたら、お寺の西にある池の泥を傷口に塗ってお経を唱えると、マムシの毒は消えるという不思議な力です。」

そう言うと、若い男はスーッと暗闇の中に消えていきました。

次の朝、お寺の関係者が集まったので、その話をしました。みんなは、口をそろえて

「白マムシの言うとおりにしたほうがいい。若い男がかわいそうだし、不思議な力をもらえるんだから、しばらく待ってあげてください。」

と言いました。そんなわけで、お堂を建てることは延期することになりました。そして、田んぼの稲が黄金色になり始めた、秋の日の夕方のことでした。村の若い娘がマムシにかまれて、戸板に乗せられて昌禅寺に運ばれてきました。娘の父親らしい男が言いました。

「私の娘が山へ仕事をしに出かけたら、マムシにかまれてしまった。このままでは、死んでしまう。村の人から、白マムシとの約束の話を聞いたので、是非に助けてもらおうと思い、つれてきました。お願いします。」

和尚さんは、若い娘を昌禅寺の西の池に連れて行って、池の底に沈んでいた泥を傷口にたっぷりと塗りつけて、ゆっくりと和尚さんはお経を唱え始めました。すると不思議なことに、若い娘は今まで青黒くむくんでいたのに、次第にはれがひけていました。

「おお、みんな、これを見ろ。不思議だな。このとおり、毒が消えているぞ。」

若い娘は、しばらくすると意識を取り戻して、みるみるうちに元気になっていきました。むくみもなくなり、自分の力で立ち上がり、歩けるようになりました。その夜は遅くなってしまったので、お寺で泊まりました。しかし、一晩お世話になっただけで、次の朝には若い娘は元気になって、

「和尚様、大変ありがとうございました。」

とお礼を言って、家に帰っていきました。家では、家族みんなで大喜びしました。

このことがあって、マムシにかまれた人が大勢この寺を訪ねてきたと言われています。

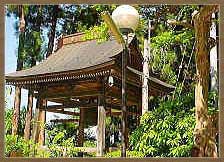

昌禅寺外観 |

鐘突堂 |

昌禅寺の池 |

| 昌禅寺の白マムシ | 首なし地ぞう | せんから地ぞうさん | 傾城(けいせい)清水 |

首なし地ぞう

昔、湯谷の村の入口に小さな尼寺(あまでら)がありました。そこには、若く美しい尼さんが住んでいました。尼寺の前の田んぼのわきには、小さなお地ぞう様が立っていたので、村の人はこのお寺を「地ぞう庵」とも呼んでいました。

ある夏のむし暑い夜のことでした。若い男の飛脚が北へ北へと走っていました。江戸から金沢の殿様に送る、大切な手紙を持っていました。

善光寺についたときはもう夜中でしたが、それでも飛脚は走っていました。湯谷の尼寺の前を通りかかったときです。地ぞう様がつぶやきました。

「こんな夜更けに、いくら若い男とはいえ、さぞかし心細いことでしょう・・・・・・」

言い終らないうちに、地ぞう様は若い女の人の姿になっていました。姿を変えた地ぞう様は、下駄をカラン コロンと鳴らしながら、飛脚の後をつかず離れずついていきました。

坂中峠を越えようとするころ、飛脚は下駄の音がすることに気が付きました。不思議に思って立ち止まると、下駄の音も止まります。ふり返ると、木の下に女の姿がぼんやりと見えました。

「きっと、きつねのいたずらだな」

大切な手紙を運んでいる飛脚は、きつねにばかされているひまはない、と女の人の首を刀で切ってしまいました。そしてその首を持って坂中峠を越えていきました。峠のふもとの村にさしかかるころ、夜が明けてきました。飛脚は、女の首を持ったまま走れないと思い、首を草むらにほうり投げて、そのまま走り去ってしまいました。

次の日の夜です。不思議なことに、飛脚が女の首を捨てたあたりから、青白い光が見えました。村人は何だろうと思いましたが、気味が悪くて近寄れません。そこで明るくなってから調べてみると、なんとそこにあったのは、ひとつの地ぞう様の首でした。

さて、湯谷の尼寺では大さわぎです。朝になって、尼さんが地ぞう様にお花をあげに行くと、なんと地ぞう様の首がありません。このさわぎが村中に広まり出したころ、坂中峠のふもとの村で、地ぞう様の首が落ちていたという話が伝わってきました。

尼さんは

尼さんは

「うちの地ぞう様の頭ではないだろうか」

と思い、その地ぞう様の頭を持ってきてもらいました。尼さんが地ぞう様のからだの上に首をのせてみると、ぴったりと合いました。

ところが。次の朝になると、また首がなくなっています。あわててふもとの村にたずねてみると、地ぞう様の頭は、落ちていた場所にもどってきているというではありませんか。ふもとの村の人々は、そんなにここがいいのなら、と村の入口にお堂と胴体をつくり、その上に首をのせて地ぞう様をまつりました。

こんなことがあった次の年は、いつになく日照り続きで、雨が降りませんでした。田植えの時期になっても、田んぼに水を入れることができません。そのうちにふもとの村では

「村の入口の地ぞう様の首を山の池につけて雨ごいをすると雨が降る」

といううわさが広まりました。人々は池に集まり、うわさのとおりに雨ごいを始めました。

一日、二日、三日・・・・・・村人たちは一日中祈り続けました。

五日目のことです。太陽がちょうど真南にきた時、西の山からむくむくと雲がわいてきて、たちまち空をおおったかと思うと雨が降り出しました。その雨は三日三晩降り続き、村の人たちはやっと田植えができるようになりました。

それからというもの、毎年田植えの時期になると雨ごいをしました。ところがある年。雨ごいの最中、池にひたしていた地ぞう様の首を、池の中に落としてしまいました。人々はあわてて池の中を探しましたが、とうとう地ぞう様の首は見つかりませんでした。

こんなわけで、湯谷の尼寺の地ぞう様は、首のない地ぞう様になってしまったのです。

今でも「地ぞう庵」には、首のない地ぞう様がまつられています。また、地ぞう様の首が落ちていたふもとの村は、いつからか「地ぞう窪(じぞうくぼ)」と呼ばれるようになったということです。

| 昌禅寺の白マムシ | 首なし地ぞう | せんから地ぞうさん | 傾城(けいせい)清水 |

せんから地ぞうさん

湯谷の昌禅寺にある、「せんから地ぞうさん」を知っていますか?

お地ぞうさんにもいろいろありますが、このお地ぞうさんは少し変わった形をしています。

昔むかし、善光寺平で大地震がおきました。そのとき、たくさんの家がつぶれてしまいました。それだけでなく、つぶれた家から火が出て、大火事になってしまいました。

地震がおさまり、火も消えたら、今度は大雨がふりました。雨は3日間ふりつづきました。飯綱の論電池の水がどんどんふえて、とうとう池からあふれてしまいました。ゴーッというものすごい音とともに、大量の水が流れ出しました。家を押し流し、人や牛や馬を飲みこんで、檀田の方まで押し寄せてきました。

村の人々は急いで、小高い湯谷の昌禅寺に逃げて、なんとか助かりました。この地震と火事と洪水で、とてもたくさんの人や動物が死んでしまいました。

日にちがたって、村の人たちは水の引いた浅川を見ると、驚きました。川の真ん中に、お山ほどもある大きな大きな岩がデンと座っているではありませんか。こんなに大きな岩が転がってきたら、檀田の村はつぶれてしまいます。

「一体どうしたらよいものか・・・・・・」

人々は考えました。

「小さくけずって片付けよう」

「けずった石は、何かに使えないだろうか?」

と相談しました。そして

「どうせけずるなら、みんなで石うすを作ろう」

ということになりました。

それから、トンカチトンカチとみんなで岩をけずり始めました。

できた石うすは、なんと千個。檀田の人々はその石うすを、湯谷や上松の家々にも配りました。ところが、千個もの石うすを作っても、まだ石は大きなままです。

「何か作ろうか」

「大水で人がたくさん死んでしまった。お地ぞうさんを作って、供養をしてあげよう」

なにしろ千個の石うすを取った残りの大岩なので、でこぼこしています。これを、なんとかお地ぞうさんの形にしたのです。

「ぶかっこうでも、気持ちがこもっているからいいだろう」

村の人々は、昌禅寺にお地ぞうさんを安置して、盛大に亡くなった人の供養をしました。

このお地ぞうさんを「せんから地ぞうさん」と呼ぶようになったのです。

どうして「せんから地ぞうさん」と呼ぶかわかりますか? 今は「万願地ぞう」といっています。

| 昌禅寺の白マムシ | 首なし地ぞう | せんから地ぞうさん | 傾城(けいせい)清水 |

傾城(けいせい)清水

「かあちゃん、しっかりして。元気を出すんだよ」

日ざしの強い夏の午後、善光寺から越後へと続く道をとぼとぼと歩いてきた、二十二、三才ぐらいの娘。その背中には、白い髪もみだれ、ぐったりした母親の姿がありました。病気の母をいたわり、はげまして山のふもとまでやってきましたが、母の痛みはますますはげしくなるばかり。娘もすっかりつかれきっていました。道ばたの木かげに母をそっとねかしました。やつれた顔をじっとのぞきこんだ娘は、あふれる涙をとめることができません。娘は、苦しい生活のなか、なんとか今日まで生きぬいてきました。なぜこんなに苦しまなければならないのか、とため息をつくと、うつろなまなざしで空をあおぎ見ました。せみが

「しっかりしなさい、しっかりしなさい。がんばりなさい。」

と勇気づけているかのように聞こえます。

娘は、越後のある小さな漁村に生まれました。幼いころから、病気がちな母といっしょに、父の漁の仕事を手伝っていました。しかし、娘が十七のとき、父親は働きすぎのため亡くなりました。ほかに親せきのない母と娘は、もう安心した生活ができなくなってしまいました。まもなく娘は、泣きさけぶ母を残して、信州の権堂村に働きに出たのでした。

娘は母に、手紙とかせいだお金を送って、なぐさめました。そして、母といっしょに暮らせる日を指折り数えて、ひたすら働いたのでした。

やがて五年の月日が過ぎました。母は善光寺参りと娘のむかえのため、はるばる信州へやってきました。母と娘の再会は、あまりにも悲しいものでした。娘の前に立った母は、あまりにもやせて、髪も真っ白になっていたのです。越後からの長い一人旅は、病気の母には大変だったのでしょう。

ふと、

ふと、

「水を、水を」

とか細い声で母が水をほしがりました。病気がまたひどくなったのでしょう。

「どうしよう・・・・・・」

近くには家もなく、小川さえも見当たりません。

「水を、水をおくれ」

母が水をほしがります。

「神様、母をお助けください」

娘は大きな声でさけび、手を合わせて祈りました・・・・・・。

しばらくすると、手前の地面がぬれているのに気が付きました。

「これは・・・・・・」

近づいて地面をさわってみると、たしかに土がぬれています。

「冷たい・・・」

娘は細い指で、地面をほり始めました。

一生けんめいにほりました。

指先には、しめった感しょくがだんだん増してきます。

「水が・・・」

水がわき出しました。

手にすくって飲んでみました。

「飲める。たしかに飲める。神様のめぐみにちがいない」

娘は

「ありがとうございます、ありがとうございます」

とつぶやきながら、いそいで水を母の口に当てました。母はくちびるを動かしました。これをくり返すと、やがて母は少し元気になってきました。水はどんどんわいてきました。

何時間か過ぎて、母は娘の手に引かれて歩けるようになりました。そして二人は、坂中峠へと去っていきました。

この清水は、その後もこんこんとわき出て、道行く人の のどをうるおしました。ある旅人が、この清水の由来を聞いて、「傾城清水」と名づけました。母と娘の美しいおこないからとった呼び名だそうです。

ちなみに・・・・・

善光寺の七清水

1.傾城清水 【湯谷】

2.夏目清水 【西光寺】

3.うり割清水 【新諏訪】

4.箱清水 【箱清水】

5.一盃清水 【花岡平】

6.柳清水 【裏田町】

7.鳴子清水 【諏訪町】

1.傾城清水 【湯谷】

2.夏目清水 【西光寺】

3.うり割清水 【新諏訪】

4.箱清水 【箱清水】

5.一盃清水 【花岡平】

6.柳清水 【裏田町】

7.鳴子清水 【諏訪町】

| 昌禅寺の白マムシ | 首なし地ぞう | せんから地ぞうさん | 傾城(けいせい)清水 |