381-2212

長野市小島田町1414番地 (川中島古戦場史跡公園内)

TEL 026-284-4490

|

理科教育センター(分室)情報

|

理科教育センター 目次

| 業務・沿革 |  |

|---|---|

| 施設・設備 |  |

| センター学習 |  |

| 教職員研修 |  |

| 交通案内 |  |

1 業務・沿革

業務内容

①児童・生徒の理科学習の支援②教員の理科指導に必要な助言及び理科研究の専門的援助支援

③理科教育の向上に必要な資料、教材の収集、作成、配布

組織

所員:指導主事3名沿革

| 昭和44年(1969年)3月 | 長野市理科教育センター設置。 条例公布、規則制定。 |

|---|---|

| 昭和44年(1969年)4月 | 長野市立後町小学校内に理科教育センター開設。 |

| 昭和45年(1970年)12月 | センター学習開始(天体を半日学習する)。 |

| 昭和50年(1975年)3月 | 「センター通報」発刊。 |

| 昭和55年(1980年)4月 | センター学習に実験を加える。 |

| 昭和55年(1980年)7月 | 17号より「センターだより」と改称。 |

| 昭和56年(1981年)8月 | 長野市小島田1414(現在地)に移転。 |

| 昭和57年(1982年)4月 | センター学習を天体1単位時間・実験2単位時間とし、1日学習となる。 |

| 昭和62年(1987年)7月 | 「センターだより」を「理科教育センターだより」と改称。 |

| 平成9年(1997年)4月 | 天体ドーム、プラネタリウム改装天体望遠鏡、プラネタリウム投影装置(URANUS)を入替設置。 |

| 平成24年(2012年)2月 | 30年程も使用していた冷房装置を冷暖房共用の新品と入れ替え設置する。 |

| 平成26年(2014年)4月 | 理科教育センターが、長野市教育センターの分館となる。 |

| 令和2年(2020年)12月 | プラネタリウム投影装置(URANUS)を撤去。HAKONIWA SYSTEMへ移行。 |

2 設備・施設

(1)設備の概要

天体ドーム(屋上)

小・中学生の天体観察や教職員の天体観測・撮影等の研修に利用しています。天体望遠鏡

・40㎝反射望遠鏡NC-40Fフォーク式赤道儀架台コンピュータ制御・セレストロンSP-200L スーパーポラリス赤道儀(マイコンスカイセンサー付)

天文学習室(プラネタリウム)

HAKONIWA SYSTEM全天型プラネタリウム ドーム径12m

座席89席 一方向配列

日周・年周、スカイライン投影等

(2) 施設の概要

天体教室(4階)

小・中学生の天体学習や教職員の天体学習・天体研究会等で利用したり、天体観測時の控室・会議等で役立てたりしています。実験室

第1、第2実験室がある。定員は共に36名で、小・中学校の児童、生徒の実験観察学習を行っている。観察・実験用具は個々に用意され、学習指導要領を踏まえ充実した学習を目指しています。また、教職員の資質向上をめざし、講習会・研究会等で利用しています。

会議室

諸会合・講演会・研修会及び児童・生徒の控室等に使用している。また、博物館や埋蔵文化財センター等の会議・講演会等にも貸与し、便を図っています。研究室

物理・化学・生物・地学の分野別に研究室がある。教師の教材研究、教材開発等で利用しています。- ・物理研究室

- 各種の電気及び光学・力学等の実験機器を備えています。。

- ・化学研究室

- 化学天秤、直示天秤、電子天秤、分光光度計等の研究用機器を備えています。

- ・生物研究室

- 低温恒温器・顕微鏡撮影装置等を備えています。ミドリムシ、ゾウリムシ、アカゾウリムシを飼育・培養し、希望校に提供しています。

- ・地学研究室

- 岩石切断機や研磨機があり、岩石標本・鉱物プレパラートの作成・検鏡等が出来ます。

屋外施設

屋外施設 全景

屋外施設 全景・温室

32平方メートル(うち水槽4平方メートル)

- ・百葉箱

- ・地層堆積実験装置

- 6年生の学習の「朝の観察」で多くの学校が選択し、「地層のでき方」をモデル実験で具体的に学習し、理解を深めています。

- ・観察池(深さ0.7m)

- 水中動物槽39平方メートル

泥地20平方メートル

水中植物槽13平方メートル

ハス池12平方

○メダカ、オオカナダモ、ホテイアオイ等を飼育栽培し、希望校に提供しています。 - ・岩石園

- 岩石園は長野市産の岩石を主に、堆積岩、火成岩、変成岩を三色のカラー板ネームプレートでわかりやすく設置しています。

- ・教材園

- オシロイバナ、ホウセンカ等の教材を飼育栽培し、希望校に提供しています。

教材園および観察池

3 児童・生徒のセンター学習

小学校(市立小学校 全6年生)

1単位時間80分で、実験学習2単位時間、天文学習1単位時間の計3単位時間を、1日かけて学習しています。(1) 実験学習(下記9つの実験の中から2つを選択して学習)

生物

①生き物と食べ物

②だ液のはたらき

物理

③てこのはたらき

④電気の利用

⑤プログラミング(電気の利用)

化学

⑥ものを燃やすはたらきをする気体

⑦ものが燃えた後の気体

⑧水よう液の性質

地学

⑨地層と岩石

(2) 天文学習(必修)

(天文)プラネタリウムを使い、月の満ち欠けと太陽、星の動き、星座について学習

児童の声

①生き物と食べ物ミドリムシやアカゾウリムシの観察がとても面白かったです。ミドリムシは動きが速くて観察するのが大変でした。植物みたいに光合成をして、自分で栄養をつくれるってすごいです。アカゾウリムシはサツマイモがぐるぐる回転しながら泳いでいるように見えました。

③てこのはたらき

まず、力比べをしました。手でにぎる棒の長さを変えたら、絶対勝てないと思っていた友達に楽勝できて面白かったです。てこには、力点、支点、作用点があって、重いものが、かんたんに持ち上がってすごかったです。はさみやくぎ抜きを使うときは、でこのはたらきを上手に使いたいです。

④電気の利用

手回し発電機で電気をつくったり、その電気をコンデンサーにためたりして、豆電球、発光ダイオード、モーター、電子オルゴールにつないで、はたらき方を調べました。豆電球がとても電気を使うことが分かり驚きました。電子オルゴールがとても省エネなことも分かりました。

⑧地層と岩石

泥岩、砂岩、れき岩は粒の大きさで区別していることが分かりました。凝灰岩は火山灰だということも分かりました。岩石を分別するのは難しかったけど、うまくできてよかったです。地層ができる仕組みも、水槽の中に土砂を流す実験を見てよく分かりました。今も、地球で地層ができていることが不思議です。

(天文学習)

月が見えないときが新月、まるく見えるときが満月で一番太陽から離れていることが分かりました。三日月というのは、新月から3日あとの月だということも分かりました。同じ時間に見ていると、月が毎日少しずつ東へ動いていくことも分かりました。プラネタリウムで星を見ることはとても楽しくて一番心に残りました。

小学校(市内4年生児童)の希望校

プラネタリウムを使って太陽や月・星の一日の動き、月の形や位置の変化、星の明るさや色、星座等について学習しています。希望による学習

希望により、中学校、特別支援学校、クラブの理科学習を行います。

4 教職員の研修

- 小・中学校の学習内容について、当教育センターを会場に年に数回、研修講座を実施しています。

- 長野市の小・中学校の研修会等の便を図っています。

- 学習内容に沿った、教材研究、教材開発を行っています。

5 交通案内

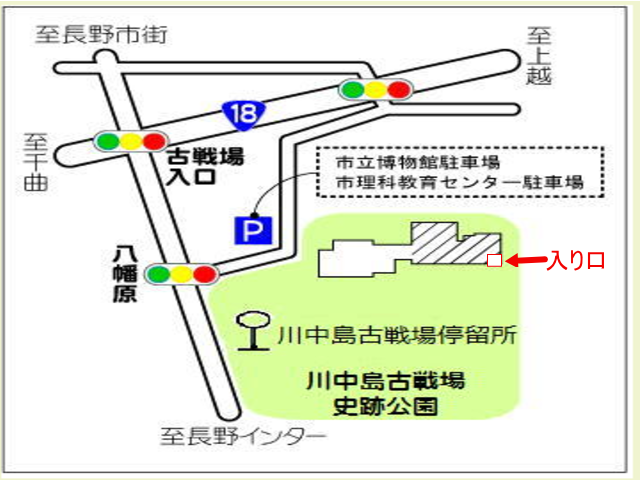

- JR長野駅下車 長野駅善光寺口3番のりば→アルピコ交通バス松代線(長野~松代)で川中島古戦場停留所下車

- 自家用車は県道長野~松代線沿いの八幡原の信号を入り、「市立博物館・理科教育センター駐車場」を利用

- 上信越道長野インターから車で3分